この記事を読むのに必要な時間は約 30 分です。

「お邪魔しま──」

最後の1文字が、知見光の歯の隙間から空気となって力無く漏れる。目の前の訪問相手は、思い描いていた姿とあまりにもかけ離れていた。

中学3年生。頂点には、制服を着崩し整髪料で髪をうねらせた王様。それを取り巻く貴族階級、部活に明け暮れ輝く近衛騎士団。越えられない壁を経て、景色の一部に過ぎない平民、端で独自のコミュニティを築く貧民。

教室内を小さな国家とする中で、光の学年には、入学以来このどこにも属さずにいる者がいた。

橋場陽一。光の学年にその名前を知らない者はおらず、しかし同時にその姿を見たことがあるという者もまた一人として居なかった。彼は入学式の日から卒業を間近に控えた今日まで、ただの一度も学校に姿を見せていなかったのである。

そのには、最初こそ病床に伏せっているらしいという噂が流れ心配の声が挙がっていたが、2年目にはやくざの息子だとか破滅の能力者だとかの突拍子もない憶測が飛び交い、3年目ともなるとその徹底した不登校っぷりに光を含む男子一同はもはやかっこよさを見出していた。

学校という枠に囚われずに生きる奔放さには、教室国家でふんぞりかえる王なんかとは違う小気味良さがあり、素顔を見せないミステリアスな部分もちょうど思春期男児を惹きつける要素であった。

想像は熱をもって膨張してゆくもので、いつの間にか橋場陽一の見た目は、放送中のバトルアニメでピンチの時にともなく現れる甚六というキャラで認識の統一が成されていた。

侍のような格好で頭には平たい三角の笠を乗せ、切れ長の目で不敵に口角を上げる。橋場陽一の話題となれば皆揃ってそのニヒルな飛び道具使いの一匹狼を浮かべており、かっこよく敵を倒しては夕日に姿を眩ませていた。

そんな姿形のない人気者に関する情報を、人一倍彼に憧れを抱く光が聞き逃すはずはなかった。

職員室の担任の元へ進学先を報告しに行った際、井出南ね、とその学校名を何かの書類に記入しながら、彼は確かにこぼしたのである。「橋場と一緒か」

光は、平均を下回らない程度の学力とバスケ部という所属のおかげで、教室国家の中では王、貴族に次ぐ騎士団の末端に属していた。そんな平凡ないち兵士が、任期も終わりかけのこのタイミングで初めて大義名分を振りかざし前のめりに直談判をするほどまでに、橋場陽一の名は強い魔力を秘めていた。

『同じ学校へ進むのなら、新生活に向けて親睦を深めておくべきだ』

もちろんその素顔を見るというのが一番の目的ではあったが、そのことを言いまわって優越感を得ようという思いは無く、純粋に憧れの人物に会いたい、あわよくばお近づきになることで来月からの高校生活をバトルアニメのような刺激的なものにしたい、という期待に溢れていた。

それを聞いた担任は面食らったような反応を見せたものの、快く申し出を受け入れた。どころか、前例のない直接的な接触の提案をいたく評価したようで、光が職員室を去った後わざわざ橋場家に連絡を取り、入学に関する二人分の記入書類とともに、それを橋場陽一へ手渡しする権利を光に授けたのであった。

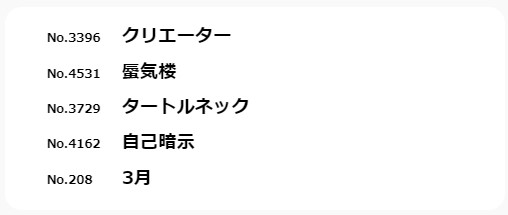

そして場面は冒頭に戻った土曜日の昼下がり、光は橋場陽一の家、もとい部屋にて念願の邂逅を果たしたところであったのだが――光が描いていた《頼れる兄貴分の橋場陽一》は、ドアを開けると同時に蜃気楼のように揺らいで消えてしまったのである。

その部屋は、3月頭の弱々しい陽射しに喜んでいた光をあざけるようにカーテンが閉め切られ、その奥にはダメ押しで遮光の黒い布が下りており、昼下がりだというのに人工的な白い光だけが煌々と空間を満たしていた。何度確認しても部屋にはひとりしかおらず、それは想像とあまりにもかけ離れた、ひどく青白い肌の年相応な少年だった。

銀髪でもなければ武器のひとつも持っていない、目は切れ長どころかまんまるで、人当たりが良さそうに上がっている口元に不敵さは微塵も無い。行儀よく切りそろえられた前髪からしても、教室国家では平民がいいところであろうその部屋の主は、光を視界に捉えるなり顔を輝かせて立ち上がる。

第一声は、少しの緊張を隠すようにはにかみながら投げかけられた。

「知見くん?あっ初めまして、橋場陽一です。来てくれてありがとう」

明るい挨拶、そして深々としたお辞儀。呆気に取られていた光も続いてぎこちなく挨拶をした。目の前の人物が紛れもない橋場陽一であるのだと、受け入れを拒絶する頭に自己暗示のように言い聞かせる。書類を渡すために近づくと、細身だから高く見えていたのか背は光より少し小さいことが分かった。

封筒を受け取りもう一度お礼を言った陽一は、服を着ていても分かる細い腕でそのまま書類をパラパラと確認した。書き方まで教えるのがミッションであった事を思い出した光がその旨を申し出ると、陽一は一瞬目を丸くした後、嬉しそうに再度お礼を言ってローテーブルに光を促した。

「せっかく来てくれたのにすぐ帰っちゃったら寂しいなって思ってたんだよね、よかった、嬉しい」

初対面の光にも分かるほどに上機嫌な陽一は、光が座り込むのを追い越す勢いでその正面に座り込んだ。ポケットからスマホを取り出し、お菓子とか欲しいよねと言って、下の階の母親宛だろうか、何やらメッセージを入力する。その間もニコニコと自分の感情を開けっ広げに出力する陽一の純度の高さに、思春期真っ盛りな光は何故か気恥ずかしさを感じた。

「ちょっと時間かかるかもだけど、3時までには絶対来るから。先にこれ書いちゃおう」

メッセージを送ると同時にスマホを伏せた陽一はそう言って書類を広げた。送ってすぐのため返事も来てないだろうに、はっきりと時間帯を断言してのけた陽一を見て、光はなんて時間に厳粛な家庭なんだろうという感想を抱いた。思い返せば訪問の時間も橋場家に指定されていた。

幼さの残る同級生は、一見病人のようなその見た目からは想像できないほどに明るかった。書類の書き方を教わりながら陽一は、勉強はPCでしててね、リングフィットがすごいいい運動になってね、将来はゲームクリエーターになりたくてね、と聞いてもいない情報をあれこれ挟み込んだ。光は何度も話の流れを戻しては、お喋りに夢中で止まる手を動かさせなくてはならなかった。

くるくる変わる表情に明朗快活な喋り方。見た目に反したこの様子なら階級も上の方だろうに、と光は相槌を打ちながら考えていた。

一度も登校していないのだからいじめの線はほぼ無いだろうし、進学先の井出南高校は平均程度の偏差値が要るので学力の問題でもない。

話すほどに、聞くほどに、陽一が学校に来ない方がおかしいという結論に辿り着く。きっと自分の想像が及ばない深刻な理由があるのだろうと、時間が経つにつれ核心に迫る質問は切り出しづらくなっていた。

途中で、陽一の母親がお茶と数種類のお菓子を皿に乗せて持ってきた。ついさっきメッセージを見たという母親は焦ったようにパタパタと足音を荒げて階段を登ってきたが、陽一の予言通りにそれはギリギリで3時よりも前であった。

こんなのしか無くてごめんなさいねと言う母親に、光はいいえと返し陽一はしっかりとお礼を言った。「時間なかったのにありがとう」別に15時を過ぎてもいいのに、食事と間食の時間が決められているのだろうか。やはり時間に厳格な家なんだと光は改めて思った。

書類を書き終えた後も、2人は話をして盛り上がった。共通の話題は尽きず、その中で陽一へ投影していたキャラ、甚六が登場するバトルアニメの話題にもなり、光をはじめとする同級生が抱いていた幻想についても話した。

甚六の姿で描かれていた想像の陽一と、現実の本人があまりに似つかないということで大笑いした後、何か言いたげにもじもじとする陽一を問いただすと、気恥ずかしそうに一番好きなキャラが甚六なのだと吐き出すものだから、二人はお腹を抱えてしばらく転げまわった。

訪問前の打算的な思惑はすっかり消え失せ、その小さな部屋には騎士や平民ではない、紛れもない友人同士の会話があった。すっかり打ち解けた光が陽一に名前で呼ぶことを提案すると、陽一は顔を輝かせて頷いた。

「知見く……じゃなくて、光くんの苗字、母さんの名前とおんなじで変な感じだったんだよ」そう言って陽一は笑った。なんだそれ、と光も笑った。

皿もマグカップも空になり、気付けば夕方5時半を回ろうとしていた。

時間の経過をすっかり忘れていたのは、陽一との会話があまりにも楽しかったというのもあるが、陽が傾いていることに気付かせないほどこの部屋で窓の存在が消し去られていたからであった。

見渡した六畳一間は、訪問時と変わらず白い光で満ちていた。

おやつをいただき長居をして、その上もしかしたら、客人の手前なだけで実は夕食の時間も破らせてしまっているかもしれない。

そう考えた光がそろそろ帰る旨を伝えると、楽しそうに喋り続けていた陽一はコンセントを引っこ抜いた時のように減速し、目に見えて寂しそうな顔をした。

「いや俺だってまだ話し足りねーけど、結構お邪魔しちゃったし、メシの時間とかあるだろ」

下がった眉があまりにも子供っぽくて、あやすように言い訳が口を衝く。

「そんなの気にしなくていいのに。お菓子食べたから遅らせる予定だったし」

「えっ」

夕食の時間が厳密に決まっていないことに光は驚いた。おやつは母親が必死で3時に間に合わせていたというのに。

光はこの部屋の中で、薄い薄い、蜘蛛の糸のような、目に見えない違和感が自分にまとわりついていることに気付きかけていた。

しかし、せっかくできた友達の部屋に居心地の悪さを感じたくないと、異様に閉め切られた部屋にも、不規則に遵守される時間にも、何も感じずにいたのだった。

「……まあでも、今日は帰るわ」

そんな中、光の一言をきっかけにしてその違和感は色付き現れ始めることとなる。

「楽しかったよ。来月、高校からもよろしくな」

ピクリと反応した陽一に影が射した。「そうだね、」さっきまであんなに溌溂としていた陽一の返事は明らかに力無く、曇っていた。

それからも何か言いたげにもごもごとしている陽一は、カレンダーで日付を確認すると、おもむろにスマホを取り出して何かを調べ確認し、その画面と17時40分を指す時計とを見ながら悩んだように少し呻く。

その様子を不思議に思いながらも光はとりあえず帰り支度を始めるが、それに気付いた陽一が勢いよく顔を上げた。まんまるの瞳は光を捉えながらも何か迷うように奥まっている。

そのまま少しの沈黙の後、陽一は文節を重たく区切りながら何か決意をしたように申し出た。

「大通りまで、送るよ」

光は驚きながらもその提案を遠慮しなかった。陽一の不登校に対し光が考えうる最後の理由として、教育方針、というものがあったからだ。

その渾身の予想が不正解であることを光はここで確かめたかった。二人きりで外を歩きながらであれば――原因であるかもしれない家族と離れた場へ陽一を連れ出すことができたなら、本人から直接その理由を聞き出せるのではないかと、平凡な頭でそう踏んでいた。

着替える陽一が、外寒い?と光に聞く。空気の色を戻そうとしてか、先ほどの緊張感は無い。まあなんか羽織ればいけんじゃねと光が返すと、陽一はタートルネックから頭をすぽんと出して「おっけ」と言った。疑っていた訳ではなかったが、その薄っぺらい胴体には傷ひとつ無かった。

光のアドバイス通り薄手の上着を羽織った陽一が次に靴下を履こうとしたところで、光が一足先にドアを開けようと手をかけると、

「だめ!!」

焦ったように陽一が声を張り上げた。

あと少しというところまで抑え込まれかけていた緊張感が、部屋の中心、陽一を起点にして一気に部屋に解き放たれ、押し寄せる波のように広がるそれは振り返った光を飲み込んで小さな空間を満たす。

「今の時間はまだ……えっと、あの……支度終わるまでちょっと待ってね」

予想していなかった大声に驚き固まる光をよそに、陽一は取り繕うようにそう言っていそいそと支度を進める。ドアノブという目的地を失った光の右手は、波に漂うようにゆるゆると沈んだ。

靴下を履き終えても、陽一の支度は続いた。ボックスティッシュのような箱から大ぶりなマスクを取り出してつけると、勉強机に置いてあった、防寒具には思えない薄手な白の手袋をはめる。タートルネックの首元を再度上げ直し、みるみるうちに陽一の青白い肌は隠されてゆく。

これまで気付かずにいた違和感が、目の前で形を成してゆく。お待たせと言って陽一が最後に手に取ったメガネは、どちらかというとゴーグルに近かった。そのままシュノーケリングができてしまいそうなレンズ部分は奥が見えない緑色をしており、それを付けた姿に、もはや陽一の面影は無かった。

平凡な頭脳の光は、目に入る所作のひとつひとつは理解できるものの、それが行き着く先が全くもって分からなかった。分からない、ということを防衛本能が恐怖として出力するが、友人に恐怖を抱く理由もまた光自身には理解することができず、ただただ不本意なまま、目の前の生物との距離がぐんぐん離れていくことだけを第三者のように感じていた。

遠ざかる光に気付いたかのように、“支度”が終わった陽一はドアへと歩を進める。一歩、一歩、その異形はもう目を逸らせない距離まで迫った。

「びっくりしたよね」言葉を失くす光に、柔らかな前髪の隙間から覗く眉毛を少し下げて陽一は言った。

「僕、日光に当たれないんだ。こんな名前しておきながら」

だからごめん、と続いた言葉の意味は、恐怖を与えた事への謝罪か、それとも高校でよろしくやれないという意味の拒絶か。反応は要らないとでも言いたげに、陽一は光を置き去って部屋の電気を消し、そして振り返ることなくドアを開けた。一瞬闇に包まれた部屋に、オレンジ色の西日が強く射しこんだ。

コメント